Les cordylidés

Vincent NOËL 03/12/2017

La famille des cordylidés et ses 37 espèces, est également scindée en deux sous-familles :

- Les cordylinés avec les genres :

- Chamaesaura – 5 espèces

- Cordylus – 22 espèces

- Hemicordylus – 2 espèces

- Karusasaurus – 2 espèces

- Namazonurus – 5 espèces

- Ninurta – 1 espèce

- Ouroborus – 1 espèce

- Pseudocordylus – 6 espèces

- Smaug – 7 espèces

- Les platysaurinés avec le genre :

On trouve certains points communs avec les gerrhosauridés. L’habitat d’une part : ce sont des lézards terrestres ou rupicoles vivant en zones sèches ; mais aussi des espèces qui ont vus leurs pattes régresser et leur corps s’allonger et s’amincir (

Chamaesaura). Les cordylidés vivent uniquement en Afrique australe sauf quelques rares taxons comme

C. tropidosternum qui vit en Afrique de l’est. Ils sont absents de Madagascar. C’est la seule famille de lézards qui n’est présente qu’en Afrique continentale. En effet, les autres familles de lézards comme les agamidés, gekkonidés, scincidés, lacertidés ou varanidés sont présents dans d’autres régions de « l’ancien monde ». Toutefois, des fossiles datant du miocène ont été découverts en Europe montrant que les cordyliformes ont quitté l’Afrique par le passé. Les fossiles de ce type de lézards sont très rares, difficiles à identifier et à relier avec des groupes modernes, ils sont souvent classés dans les cordyliformes. Ce groupe serait apparu il y a au moins 68 millions d’années, peu avant la grande extinction crétacé-tertiaire.

De nouvelles espèces ont été décrites récemment comme

Cordylus marunguensis en 2012,

Platysaurus attenboroughi en 2015 ou

Cordylus namakuiysus en 2016.

Les cordylinés sont des lézards à la morphologie très particulière : bon nombre d’espèces ont le corps couvert d’épines. Celles située à l’arrière de leur large tête sont parfois impressionnantes en particulier chez

Ouroborus cataphractus ou encore

Smaug giganteus. Les écailles du corps sont pointues et saillantes, les pointes dirigées vers l’arrière. Les écailles du corps portent généralement une carène. Elles sont arrangées en rangées transversales perpendiculaires à la colonne vertébrale formant ainsi des anneaux d’écailles. Comme chez les gerrhosauridés, les écailles sont renforcées par des ostéodermes, de petites plaques osseuses sous la peau qui ne sont néanmoins présentes que chez les cordyles (

Cordylus, Smaug, Pseudocordylus…).

Ouroborus cataphractus

Ouroborus cataphractus en positionn de défense Handré Basson - Wikimedia commons

. Un certain nombre d’espèces a été classé dans le genre

Smaug qui fait référence à un dragon du roman « Le Hobbit » de Tolkien et dont l’étymologie se rapporterait à l’idée de « se glisser dans un trou, un terrier ». Le genre

Ouroborus, qui ne comporte qu’une espèce, fait référence à l’Ourobouros : un serpent qui forme un cercle en se mordant la queue. La référence à ce symbole, que l’on trouve dans différentes cultures depuis l’antiquité, se comprend quand on observe la technique que ce lézard a développée pour échapper aux prédateurs : il attrape sa queue avec la gueule, formant alors un cercle épineux difficile à saisir par l’agresseur. Les espèces « épineuses » utilisent les épines de leur corps ou de leur queue pour dissuader les prédateurs de les saisir en s’enfonçant dans un terrier ou en se glissant entre deux rochers, tête la première, queue dirigée vers l’extérieur : le prédateur se retrouve devant un bouchon formé d’épines ! De plus, en gonflant son corps, le lézard se « coince » entre deux parois rocheuses, les écailles épineuses s’y agrippant comme des ardillons, rendant son extraction très difficile.

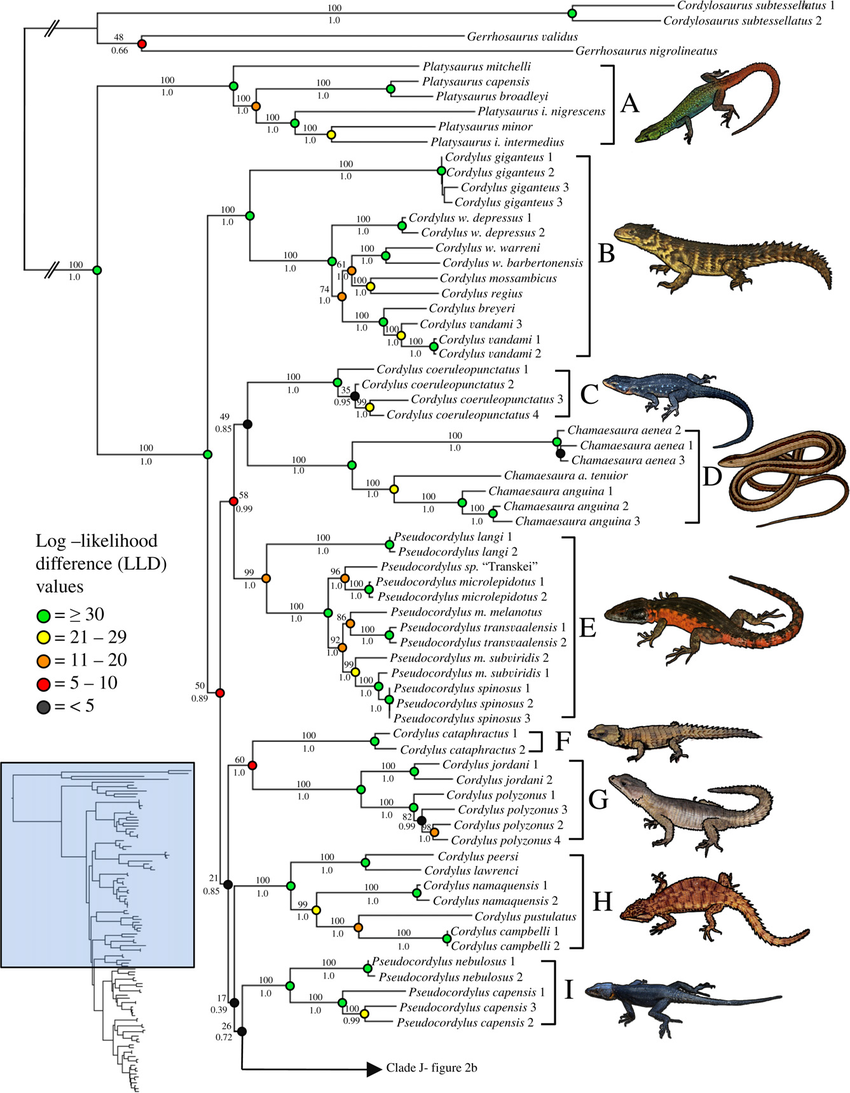

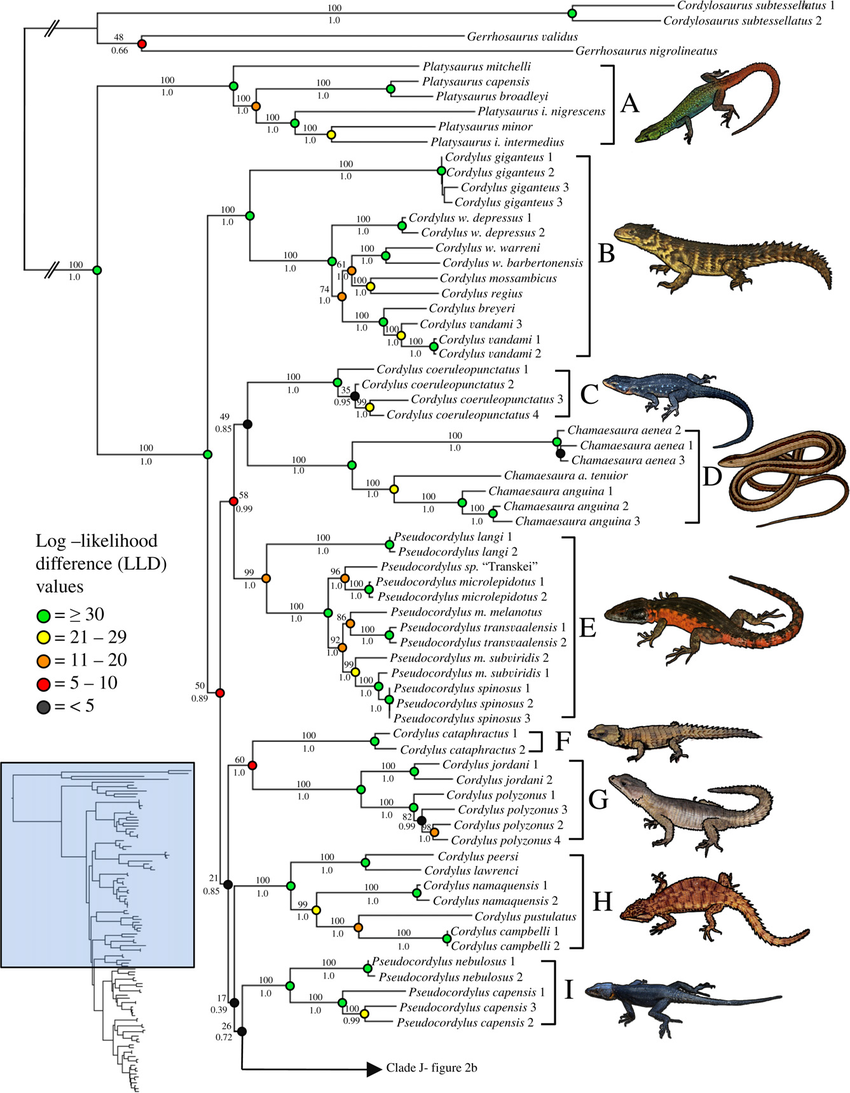

Phylogenie des cordylidés selon Stanley

et al. 2011

et

Namazonurus qui reprend un ancien taxon donné à ces lézards au XIXème siècle, le genre

Zonurus. Ainsi les cordyles sont aussi nommés Zonures dans d’anciennes publications.

Les cordyles sont des lézards de taille moyenne, mesurant pour la plupart 15-20 cm, les plus grandes pouvant néanmoins dépasser 40 cm (

Smaug giganteus par exemple). La queue représente en général la moitié de la longueur totale. Ils ont un corps massif et aplati horizontalement, une tête triangulaire large et des écailles souvent épineuses. Chez les

Pseudocordylus, les écailles du dos sont peu épineuses et la tête en est dépourvue, mais la queue et les pattes sont généralement épineuses.

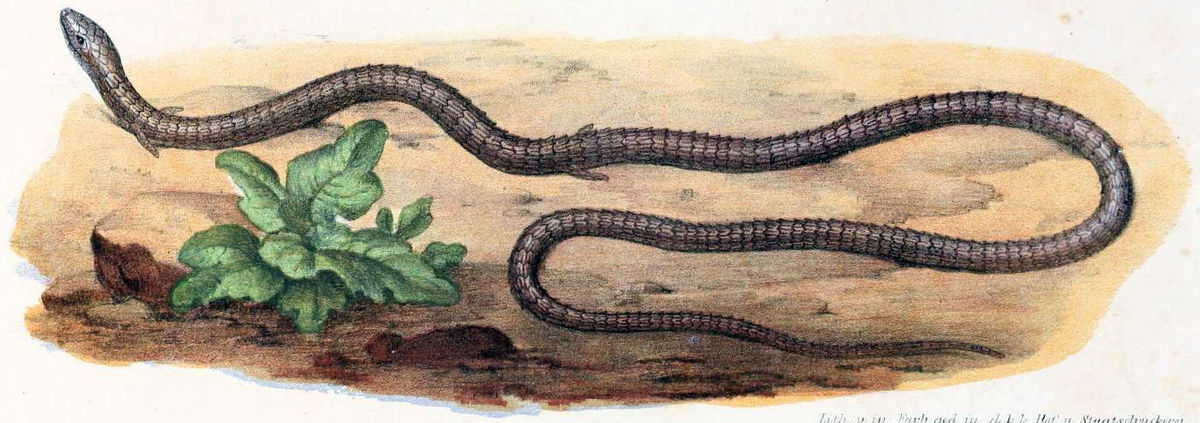

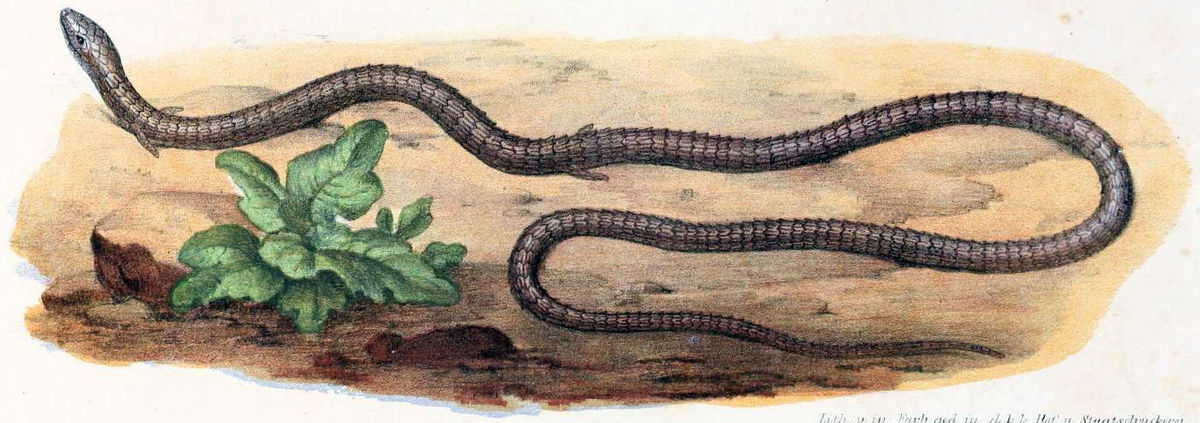

Les espèces du genre Chamaesaura sont très différentes : leur corps est très élancé et fin, la queue particulièrement longue et les pattes sont atrophiées. Ils vivent dans les hautes herbes au sein desquelles ils se déplacent avec aisance en utilisant la reptation, les pattes ne jouant qu’un rôle secondaire dans la motricité. Malgré leur finesse, ce sont les plus longs cordylidés puisqu’ils peuvent dépasser 50 cm de longueur totale avec une queue représentant les trois quart de la longueur totale.

Chamaesaura anguina

Chamaesaura anguina. Le nombre de jeunes mis au monde est variable, chez

Chamaesaura il peut atteindre 15 nouveau-nés par parturition, les cordyles et pseudocordyles eux ne mettent en général au monde qu’un à 6 petits. Il n’y a en général qu’une génération par an.

Chez les Platysaurinés, on dénombre 15 espèces réparties dans un seul genre : Platysaurus. Ils ressemblent beaucoup aux lacertidés avec leur corps fin, leurs pattes bien développées, leur peau lisse et leur tête triangulaire. Ils ont la particularité de pouvoir aplatir considérablement leur corps pour se faufiler sous les rochers. Ces lézards mesurent en général une vingtaine de centimètres, la queue représentant un peu plus de la moitié de la longueur totale. Les plus grandes espèces comme

P. imperator ou

P. intermedius dépassent 25 cm de longueur totale. Les mâles sont souvent très vivement colorés et notablement plus grands que les femelles. Contrairement aux autres Cordylidés, les

Platysaurus pondent des œufs à raison de seulement un ou deux œufs par ponte, les pontes communautaires sont fréquentes, ainsi il a été découverts jusqu’à 30 œufs dans un même nid.

La majorité des cordylidés habitent les grands édifices rocheux et sont rupicoles. Ils se montrent particulièrement habiles pour grimper sur la roche et trouvent refuge dans les anfractuosités étroites, leur corps aplati leur permettant de se faufiler entre des espaces très restreints.

Smaug giganteus vit à même le sol et est moins inféodé à la présence de zones rocheuses. Cette espèce trouve refuge dans des terriers pouvant atteindre 1m80 de long et une quarantaine de centimètres de profondeur. Quelques espèces sont davantage arboricoles, vivant sur les plantes grasses et buissons (ex :

Cordylus tropidosternum) ou, pour les apodes du genre

Chamaesaura, dans les hautes herbes. Certaines espèces sont plutôt solitaires comme les

Chamaesaura ou des cordyles comme

Cordylus niger mais d’autres comme

Cordylus cordylus ou

O. cataphractus forment de grandes colonies au sein de grands édifices rocheux où plusieurs générations cohabitent et où les mâles se montrent très territoriaux. Les

Platysaurus ne quittent jamais les édifices rocheux où ils établissent leurs colonies, chaque édifice rocheux est une population de proche parenté. Dans certains cas, les mâles d’un édifice rocheux arborent une coloration différente des populations voisines, au point que les femelles d’une localité ne reconnaissent pas les mâles voisins même s’il s’agit, semble-t-il, de la même espèce.

A gauche: Pseudocordylus microlepiditus (Abu Chawnka - Wikimedia commons). A droite: habitat typique des Cordyles dans Parc Kruger en Afrique du sud (Amada44 - Wikimedia commons)

Ce sont généralement des insectivores même si certains individus complètent leur alimentation de feuilles, fleurs, fruits et graines.

Platysaurus capensis, traditionnellement insectivore, peut se faire des banquets de figues lorsque celles-ci sont mûres et tombent des arbres : des regroupements de ces petits lézards sont ainsi observés au pied des figuiers. Ils peuvent aussi s’attaquer à d’autres petits vertébrés notamment d’autres lézards.

Pour des lézards d’une taille tout de même modeste, les cordylidés semblent vivre longtemps, mais la plupart des données sur leur longévité proviennent d’animaux vivant en captivité. Ainsi, les

Platysaurus peuvent vivre une quinzaine d’années, les cordyles comme

S. giganteus plus de 20 ans.

Smaug barbertonensis

Smaug barbertonensis s'abritant dans une crevasse (Barnard Dupont - Wikimedia commons)

Ils sont souvent très sélectifs en matière d’habitat, ne vivant que sur des zones rocheuses isolées parfois sur un seul type de roche (granite par exemple). Les populations ne communiquent pas ce qui a entrainé une importante spéciation, les collines et autres massifs rocheux devenant de véritables îles où l’endémisme est fort. La dégradation des habitats mais aussi leur capture pour le commerce animalier (leur apparence de « dragon » étant très prisée par les terrariophiles) font partie des menaces qui pèsent tant sur les espèces à petite répartition que celles plus largement réparties comme

S. gigtanteus,

O. cataphractus ou

C. tropidosternum. Tous les cordylidés hormis les

Platysaurus et

Chamaesaura sont en annexe II de la convention de Washington, l’exportation depuis leur pays d’origine est soumise à des quotas, mais le trafic illégal est important. Selon l’UICN, seules

Cordylus meculae et

Platysaurus monotropis sont classée « en danger ». D’autres comme

Smaug giganteus, Cordylus nebulosus, Chamaesaura aena, C. macrolepis et

Platysaurus imperator sont en catégorie « vulnérable ».

Bonus : Sir Richard Attenborough parle de Cordyles :

https://www.youtube.com/watch?v=67Hub9tz-KE http://tiliqua.wifeo.com - ISSN 2118-5492